【墜腸】兒童腹股溝疝氣

文/臺北醫學大學附設醫院外科部小兒外科 黃富煥主任 ( Fu-Huan, Huang, MD,PhD)

「醫師,我兒子的陰囊怎麼會有時候一邊大一邊小?」「今天我幫女兒洗澡,發現她的下腹部怎麼凸起來一塊而且左右不對稱?」這是門診常常被家長們詢問的問題,其實這都是我們俗稱「墜腸」的腹股溝疝氣可能會有的表現。

所謂的腹股溝疝氣,是指腹內的器官(腸子、卵巢)、水分或構造經由腹股溝管溜出而引起。

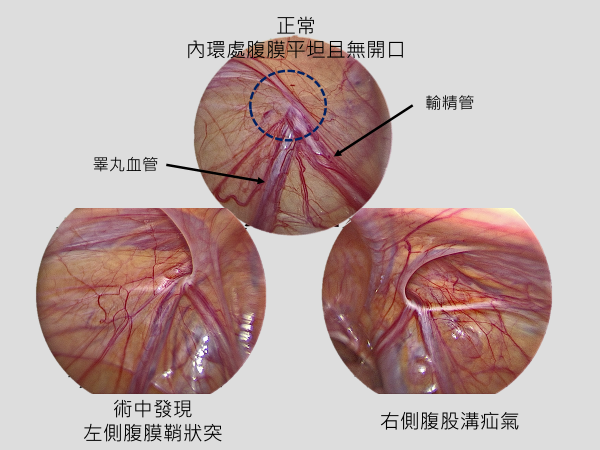

腹股溝管是由腹壁肌肉筋膜所形成的一個管道,男生的睪丸由此下降至陰囊、女生的子宮圓韌帶由此下降連接至外陰唇。在睪丸或是子宮圓韌帶下降的過程中,腹膜也會一併延伸出來而形成腹膜鞘狀突( vaginalis processus)。隨著胎兒成熟,腹膜鞘狀突本來應該慢慢消失萎縮,如此一來腹內器官構造就沒有小通道可以偷溜出來。但是根據預估,出生的孩子約有40~60%存在著暢通的腹膜鞘狀突(patent vaginalis processus, PPV);從成人的屍體解剖中也約有5%的人仍然存在著暢通的腹膜鞘狀突。

一般來說,兒童族群裡約有1~5%的腹股溝疝氣發生率,其中男生多於女生。

隨著年紀增長,腹膜鞘狀突消失機會愈少。如果發現疝氣了,孩子也面對了發生嵌頓的風險(腸子或卵巢卡死而缺血壞死)。

因此手術成了確定診斷後唯一且最佳的處理方式。

但因為兩側都有腹股溝管,一側手術修補後,另一側也有可能會發展出疝氣。(文獻上統計約10~12%會出現對側的疝氣)傳統上,醫師只能藉由理學檢查或是超音波檢查看看還沒有發生疝氣的對側有無暢通的腹膜鞘狀突(patent vaginalis processus, PPV)。可惜的是這樣的診斷率有限,往往也只能等對側出現疝氣再做處理。

自從腹腔鏡手術技術推陳出新後,它也成了醫師很好的工具。有了腹腔鏡的輔助,醫師有機會在術中檢查對側是否存在暢通的腹膜鞘狀突(patent vaginalis processus, PPV)。一旦術中發現暢通的腹膜鞘狀突,便同時進行對側疝氣修補來避免未來可能的疝氣與再次手術。因為少了傳統手術中剝離輸精管與血管的動作,腹腔鏡疝氣修補也被認為對於輸精管與血管的傷害較小。

如果家中孩子有類似的問題,務必儘早到醫院小兒外科門診就診。

腹腔鏡手術需要相當的技術熟練度。

.png)

歡迎家長與小兒外科醫師討論適合自己孩子的手術方式。